第36回:評価基準、昇進基準、行動基準等、人事制度の基準は明確に具体的にすると機能しない

人事のレガシー36「評価基準、昇進基準、行動基準等、人事制度の基準は明確に具体的にする」

レガシーを破る視点「似た基準だらけで覚えられなくなるので、「必要な項目・基準に絞り込み表現やレベルを統一する」

松本 利明

HRストラテジー 代表

外資系大手コンサルティング会社であるPwC、マーサー、アクセンチュアなどのプリンシパル(部長級)を経て現職。国内外の大企業から中堅企業まで600社以上の働き方と人事の改革に従事。5万人以上のリストラと6500人を超える次世代リーダーの選抜や育成を行った「人の目利き」。人の持ち味に沿った採用・配置を行うことで人材の育成のスピードと確度を2倍以上にするタレント・マネジメントのノウハウが定評。最近は企業向けのコンサルティングに加え、「誰もが、自分らしく、活躍できる世の中」に近づけるため、自分の持ち味を活かしたキャリアの組み立て方を学生、ワーママ、若手からベテランのビジネスパーソンに教え、個別のアドバイスを5000名以上、ライフワークとして提供し、好評を得ている。HR総研 客員研究員。

基準を明確にすると「メタボ」になる

人事制度の基準は曖昧でいいと思っている人はいないでしょう。人事の基準は可能な限り明確に具体的に定義をするという事には、賛成の声しかありません。ゆえに、人事はどんどん基準を明確にしていきます。マネジメントの指標となるよう、評価項目と基準をしっかり作り込む。等級と職種に合わせ、ハイパフォーマーの行動特性を分析し、行動評価(コンピテンシー評価)を練り上げる。年功序列にならないよう、成果が見えやすい職場が有利にならないよう、昇進基準も業績や上司推薦だけでなく、上位等級を担えるか?という「入学方式」の評価基準を策定する。我が社の価値観をもとにバリュー評価や求められる人材像も設定する。一見正しいアプローチですが、ここに「罠」があります。

人事制度の要素ごとに基準を細かく設定すればするほど、基準の数が級数的に増えていきます。しかも、よくみると、ほとんど同じで少々異なる評価項目や基準だらけになってしまう。結果、人事部長さえ全部を暗記することができず、覚えた基準でさえ数が多すぎて、それを使ってマネジメントに活かすことができない状態になります。各種基準を判断・承認している人事部長でさえ活用できないものを、現場で活用することになり、それ自体に無理が生じるのです。

なぜこんなことが起こるのか。「評価項目・基準が不明確」という現場の声に敏感に反応し、不満の声が上がった制度箇所を取り出し、パッチワーク的に部分最適で人事制度を作り込んでしまい、全体最適の視点を怠ったからです。さらに、人事制度は減らすよりも新たに作り込んだほうが人事担当者の評価が見えやすくなることも、この原因の後押しになっています。

人事制度こそ「正しいダイエット」が必要

人事制度設計で、基準を作り込む際の「正解」は、細かく具体的にして太らすことでも、ガリガリ状態までシンプルに痩せさせることでもありません。マネジメントの羅針盤となる基準を定め、成果の創出と社員の納得と成長を促す、言わば「筋肉質なダイエット」で正しく引き締めることが要諦になります。

具体的には2つのステップで進めます。

①項目を精査する:

評価項目・基準、昇進基準、バリュー評価、人材像などの項目を等級別にすべて洗い出してみると一目瞭然です。一致/不一致/似て非なるもの/唐突、といったことが可視化されます。等級別の評価項目・基準を基軸に整理すれば一気に整合性が取れ、最小限に収まります。

②目的に応じて、人事制度で担保すべき対象を仕分ける:

人事制度が太りだす原因の1つに、「人事面の課題をすべて制度で網羅しようとしてしまう」ことが挙げられます。人事の仕組みで担保できないことを現場に丸投げすると結果的に制度は骨抜きにされます。人事の各仕組みの目的に応じて人事制度に入れるもの/他の打ち手で行うものを仕分けしましょう。

人事制度の筋肉を鍛え、脂肪を落とすにはステップが重要

身体を鍛え、ダイエットする時は、ただ単に脂肪を落とす有酸素運動だけでなく、筋トレも正しく行うことで脂肪がつきにくく、メリハリが効いたボディになるよう、人事制度のダイエットもステップが重要です。評価項目の精査は3段階で行います。

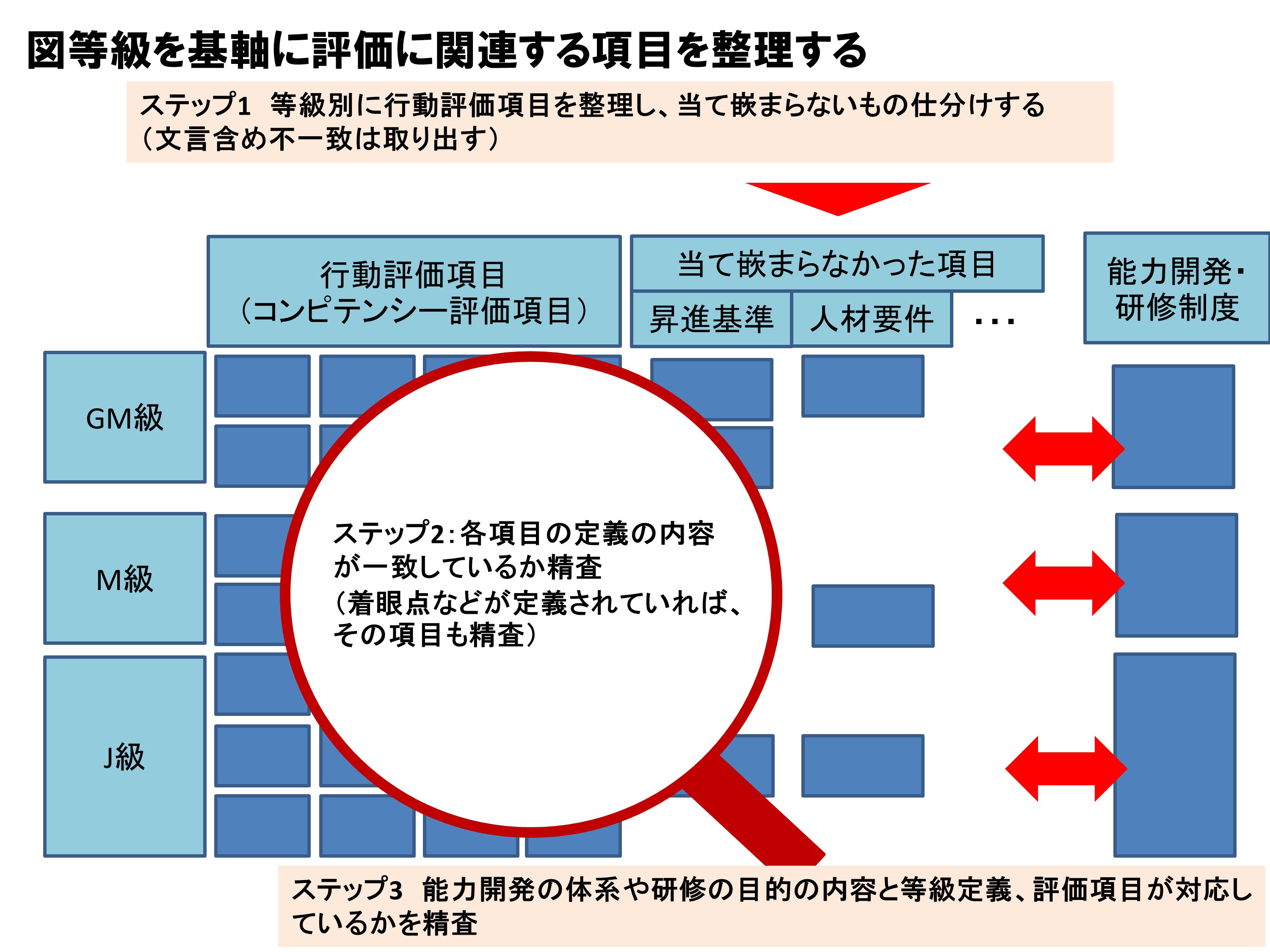

ステップ1:等級定義を基軸に評価項目を整理・精査

等級定義に対応した行動評価(コンピテンシー評価項目)を洗い出します。

次に、昇進基準、人材要件、バリュー評価など、評価項目に関係する項目が、行動評価と一致するなら何もしない。一致しないなら上図のように当該箇所に書き出すようにします。このとき、人事やマネジメントで活用しているものすべてを「抜け漏れなく」洗い出すことがポイントです。人事部門の範囲を超えたもの、例えば、部門で独自にやっているマネジメント関連のものもすべていったん整理してみてください。現場の運用では、人事、部門長の区別は考慮されていませんので、例外なき精査が必要です。

人事が強権を発して、人事のやり方一本に統一するのではありません。関連する制度や取り組みの意味合いがちゃんとつながっているかを確認するのです。

ステップ2 :評価項目の定義の精査

次に、各評価項目の定義の中身が一致しているかを同様に見ていきます。評価項目の着眼点などがあれば、見ていきましょう。評価項目では着眼点なのに、昇進基準では判断項目に格上げされていたり、評価項目名は同じでも定義が全然違う、逆に定義が同じでも項目名が異なっていたりします。ここでは、評価項目の文言が100%一致しているかを見るのではありません。等級定義に沿った「行動レベル」を定義した、行動評価項目を基軸に、昇進基準などの項目名が似て非なるものになっていないか。定義の内容やレベル感は合っているかの確認が目的です。横に並べて精査し、同じ評価項目で基準やレベルが一緒であればつじつまが合うので、行動評価と昇進基準など目的に応じた文章表現の違いがあっても許容します。

ステップ3:能力開発の仕組みと研修体系の精査

日本の企業では、人事制度と能力開発は別企画とされていることが実は多いです。人事制度と研修体系の担当者が別々なこともありますが、本来はつながっていなくてはいけません。評価項目の精査と併せて、能力開発や研修の目的・中身を等級の横に書き出してみて、精査してみるといいでしょう。

昇進アセスメントは、人事制度と一体化しているので整合性が取れることが大半ですが、その他の能力開発や育成の仕組みと照らし合わせると別物になっていることも多いのです。特に、一般職は部署毎に上司や先輩がOJTや独自の研修をやっていることが多く、その傾向が高まります。部署毎の人材育成の取り組みを否定するのではなく、評価や昇進とどう関係しているのか意味合いを紡ぎ合わせ、現場の教育者たちと目線を合わせていただければ、ちゃんとスジが通ります。

「現場で仕事をするために先輩の研修とOJTは必要だけど、それと評価は別物ではないか?」という、現場がうすうす感じる疑問を解消することにもつながります。

特に現場では、一般職の間は実務ができることが評価されるため、等級に見合った仕事を前に進めていく能力(コンピテンシー、PDCA力など)が、現場によってばらつきがちです。仕事を前に進めていく能力は等級共通で求められることを、現場の育成施策に植え込み、理解してもらいましょう。

[レガシーの壁を超える人事の取り組み]のバックナンバー

- 第46回:女性活躍支援のセオリーをぶっ壊す③-女性に絞って管理職研修を行うと失敗する-

- 第45回:女性活躍支援のセオリーをぶっ壊す②-人材育成で定評がある管理職に女性社員育成を任せると失敗する-

- 第44回:女性活躍支援のセオリーをぶっ壊す-産休・育休明けに負荷が少ない仕事で時短勤務させればいいとは限らない-

- 第43回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す④-仕事ができる人をリーダーにすると失敗する-

- 第42回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す③-リーダーシップを発揮しやすい環境を整えても魅力的なリーダーは育たない-

- 第41回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す②-リーダーシップを管理型から支援型にシフトすると上司は舐められる-

- 第40回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す① - リーダーシップ研修でリーダーシップの考え方やコツを学び現場で活かす-

- 第39回:シニア層に寄り添ったアプローチは、嘆きと甘えを助長させ逆効果になる

- 第38回:人事制度の「メタボリック症候群」と「夏バテ」にご用心

- 第37回:我が社のあるべき人材像を描いてみたが、抽象的すぎて活用できない

- 第25回:「女性活躍」の壁をぶっ壊す-女性のロールモデルは社内より社外-

- 第26回:「女性活躍」の壁をぶっ壊す②-女性管理職向けのキャリアパスは失敗する-

- 第27回:「女性活躍」の壁をぶっ壊す③-経営陣が1人の女性候補に高く期待する-

- 第28回:「評価運用」の壁をぶっ壊す①-KPIより頑張りを評価してほしい本音に迫る-

- 第29回:「評価運用」の壁をぶっ壊す②-評価結果がひっくり返ったら根拠を示す-

- 第30回:「評価運用」の壁をぶっ壊す③-チャレンジするより無難な目標のほうが報酬が安定していい-

- 第33回:「評価運用」の壁をぶっ壊す⑥ -リアルワークとテレワークが混在する状態でプロセス評価が難しい-

- 第32回:「評価運用」の壁をぶっ壊す⑤-評価者研修を実施しても評価目線がそろわない-

- 第24回:「働き方改革」の壁をぶっ壊す③

- 第35回:複線型人事にすると日本企業ではジョブ型でもメンバーシップ型でも機能しない

- 第36回:評価基準、昇進基準、行動基準等、人事制度の基準は明確に具体的にすると機能しない

- 第31回:「評価運用」の壁をぶっ壊す④-評価結果は納得しても報酬配分に納得いかない-

- 第34回:「評価運用」の壁をぶっ壊す⑦ -KPIより頑張りを評価してほしい-

- 第23回:「働き方改革」の壁をぶっ壊す②

- 第21回:「1on1の指導」の壁をぶっ壊す

- 第2回:目標管理のレガシーをぶっ壊す!

- 第3回:行動評価のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第4回:価値観浸透のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第5回:研修のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第6回:報連相のレガシーをぶっ壊す!

- 第7回:キャリア開発のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第8回:産休、育休・時短勤務のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第9回:OJTのレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第10回:ベテラン活用のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第22回:「働き方改革」の壁をぶっ壊す①

- 第11回:昇格昇進のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第13回:リファラル採用(社員紹介)活用のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第14回:目標設定(SMART)のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第15回:チャレンジ目標設定のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第16回:目標管理「行動計画」のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第17回:「内省・振り返り」のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第18回:チームマネジメント①「人間関係の溝埋め」の壁をぶっ壊す

- 第19回:チームマネジメント②「褒め方、叱り方」の壁をぶっ壊す

- 第20回:「社内公募」の壁をぶっ壊す

- 第12回:仕事ができない人材の活用のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第1回:人事制度のレガシーの壁をぶっ壊す!