第32回:「評価運用」の壁をぶっ壊す⑤-評価者研修を実施しても評価目線がそろわない-

人事のレガシー32「評価者研修を繰り返し行い、評価のルールや注意点の徹底、ロープレやケース討議で評価目線を合わせる」

レガシーを破る視点 「研修で習うのではなく、評価結果をもとに評価会議で課題解決を行う」

松本 利明

HRストラテジー 代表

外資系大手コンサルティング会社であるPwC、マーサー、アクセンチュアなどのプリンシパル(部長級)を経て現職。国内外の大企業から中堅企業まで600社以上の働き方と人事の改革に従事。5万人以上のリストラと6500人を超える次世代リーダーの選抜や育成を行った「人の目利き」。人の持ち味に沿った採用・配置を行うことで人材の育成のスピードと確度を2倍以上にするタレント・マネジメントのノウハウが定評。最近は企業向けのコンサルティングに加え、「誰もが、自分らしく、活躍できる世の中」に近づけるため、自分の持ち味を活かしたキャリアの組み立て方を学生、ワーママ、若手からベテランのビジネスパーソンに教え、個別のアドバイスを5000名以上、ライフワークとして提供し、好評を得ている。HR総研 客員研究員。

評価者研修の場と実際の評価の場は別物である

評価者研修を通して、評価のルールや注意点、評価者としての在り方等をしっかり伝え、ケース討議で評価目線を合わせたり、ロールプレイングを通して評価面接の進め方を学ぶことはもちろん重要です。それがなければ評価者は新しい評価制度をどう運用していいかわからないからです。ただ、評価者研修を導入時に1回実施してみても、いざ、評価運用してみると、「やりにくい」等、現場から不満がでる、評価結果の序列が成果ベースでなく年功要素が見え隠れするなど、人事が期待した運用通りの結果がでないことが多いものです。これは、人事も想定の範囲内です。なので、評価者研修は1回で終わらせず、繰り返し実施しようとしますが、ここに罠があります。理解度テスト、ロールプレイング、模擬面接・評価等は繰り返し行うことで、人事が用意した正解を出せるようになりますが、研修ではきっちりルール通り運用でき、評価目線も揃ってきているのに、なぜか実際の評価結果はそうはならない。そもそも論ですが、実際の評価の場では、部下の顔が頭に浮かび、様々な想いが駆け巡るので、研修で「学んだこと」はそれとして、部下の顔が頭に浮かんだときは、学んだことが吹っ飛んでしまうのです。ゆえに、部下の序列をもとに逆算してしまったり、個別に納得してもらえそうな調整を優先したすりるなど、評価のエラーが繰り返されるのです。

導入後の評価者研修は目的と手段を変える

評価を学ぶ研修から、評価を羅針盤においた「マネジメント」と「部下育成」の研修にシフトしましょう。コツは、評価結果とマネジメントと部下育成の現状を評価者に「さらす」ことで言い訳や思惑に応じた調整ができなくさせることです。「さらされる」と評価者本人は本音では「バレた」と思っても、「評価制度のここがやりづらい」等、評価制度を悪者にしてきます。その声を吸い上げ、評価者と一緒に解決する研修を行うことで、評価基準の目線合わせと、評価制度を活用した指導力向上が進みます。

評価者研修を「学ぶ場」ではなく「評価会議で問題解決する場」に変える

評価者の研修で「学びや気づきを得る場」という位置づけを、「評価会議の本番で評価の課題解決を行う場」に変えましょう。実際、評価の課題について研修で学んで終わりではなく、評価者を集めて解決する会議形式で進められることが多いのがリアルです。実際、最終評価を決める評価会議の1コマとして実施する企業も多くあります。その会議を通して解決がみえれば、さらに進歩した次の課題が浮上し、同様の会議を行うというサイクルが動き出します。評価者の評価を基軸にしたマネジメント力をステップアップさせていきましょう。今回は代表的な評価の問題解決会議の例を4つご紹介します。

①業績評価と能力・行動評価のバランス確認

「業績が悪かったけど、みんな頑張ったので、能力・行動評価を高くつけて、最終評価にお手盛りをしている」「優秀な上司は部下の評価に厳しすぎる」「逆に評価が甘い」等、業績評価と能力・行動評価の評価分布のバランスは相対化する前は、意外と評価者によってばらつくものです。このお手盛り、厳しすぎ、甘すぎは、正論・理屈で説明しても変わりません。部門・部署・評価者別に実際につけた部下の業績評価と能力・行動評価の分布をグラフにして相関バランスをみせるのです(図1)。そうすると、誰がお手盛り、厳しすぎ、甘すぎなのかが一目瞭然でさらされます。なぜ、こんな結果になったのかは、評価者本人が一番理由を分かっているので、深く追求しなくてもいいのです。周りに、誰がどんな評価調整しているかが共有されてしまうので、「さらされるなら、もう二度と恣意的な評価はしない」と本人は覚悟を決めます。「え、なんでみんな、そんなに評価が高いの?」等、素直に自分の目線が厳しすぎたと気づく人もいるでしょう。グラフでデータをフィードバックした後に、このグラフをもとに、評価者として何をどうすれば、このズレた評価目線がそろうのかをディスカッションしてもらうのです。「さらされた」自分を防衛するため、評価項目・ウエイト・基準・プロセス等につき、針の穴を通すくらい真剣に向き合い、「ここが分かりにくい」「こうしたら評価者の目線が合うのではないか」と建設的な意見が出てくるようになります。こうなったらしめたもので、評価者がすぐにでも解決したい事項を、評価会議で取り上げて問題解決しましょう。「さらす」ときの注意点は2つあります。1つ目は「評価者個人別」にしないことです。「また人事が余計なことをしやがって!」と現場の怒りを買うだけで人事が損をします。2つ目として、全社全体にさらすことも止めましょう。部下や周りからの信頼が揺らぎかねないからです。あくまでも「評価者会議」の場に留めるのです。評価者の個人名は極力分からない形にして、無駄な恨みを買わないようにします。そういう意図もあり、この評価会議は上の階層から階層別に実施し、二次評価者と一次評価者を混ぜないようにしましょう。

②業績評価の運用是正の評価会議

業績評価の場合、目標等を明確に設定するので、評価結果はある程度、透明度が保ちやすいと考えられていますが、落し穴があります。グレード別の「目標の高さ」と「同じ結果が出た場合の評価の高さ」のバラツキです。同グレードで同じ目標で同じ達成度でも、A課長とB課長では評価結果に差がでると、「同じ評価結果のはずが、なぜ差がつくのか」と評価された本人同士は敏感に感じ取ります。これは「どこまで達したらB評価で、ここまできたらA評価」という達成度の目線のズレからくるもので、先に示した方法を活用することで目線合わせは行えます。部署間の目標の高さと達成度のバラツキ、チャレンジの妥当性も同様に前回解説した「目標マトリクス」に整理することでやりやすくなります。ただし、すべてが機械仕掛けのようにぴったりそろうことは部署別の事情・状況も左右するのでありえません。バラツキが出る理由を上司・同僚・部下の誰が聞いても納得できるレベルで、評価者間で共有しておけば大丈夫です。

③能力・行動評価の運用是正の評価会議

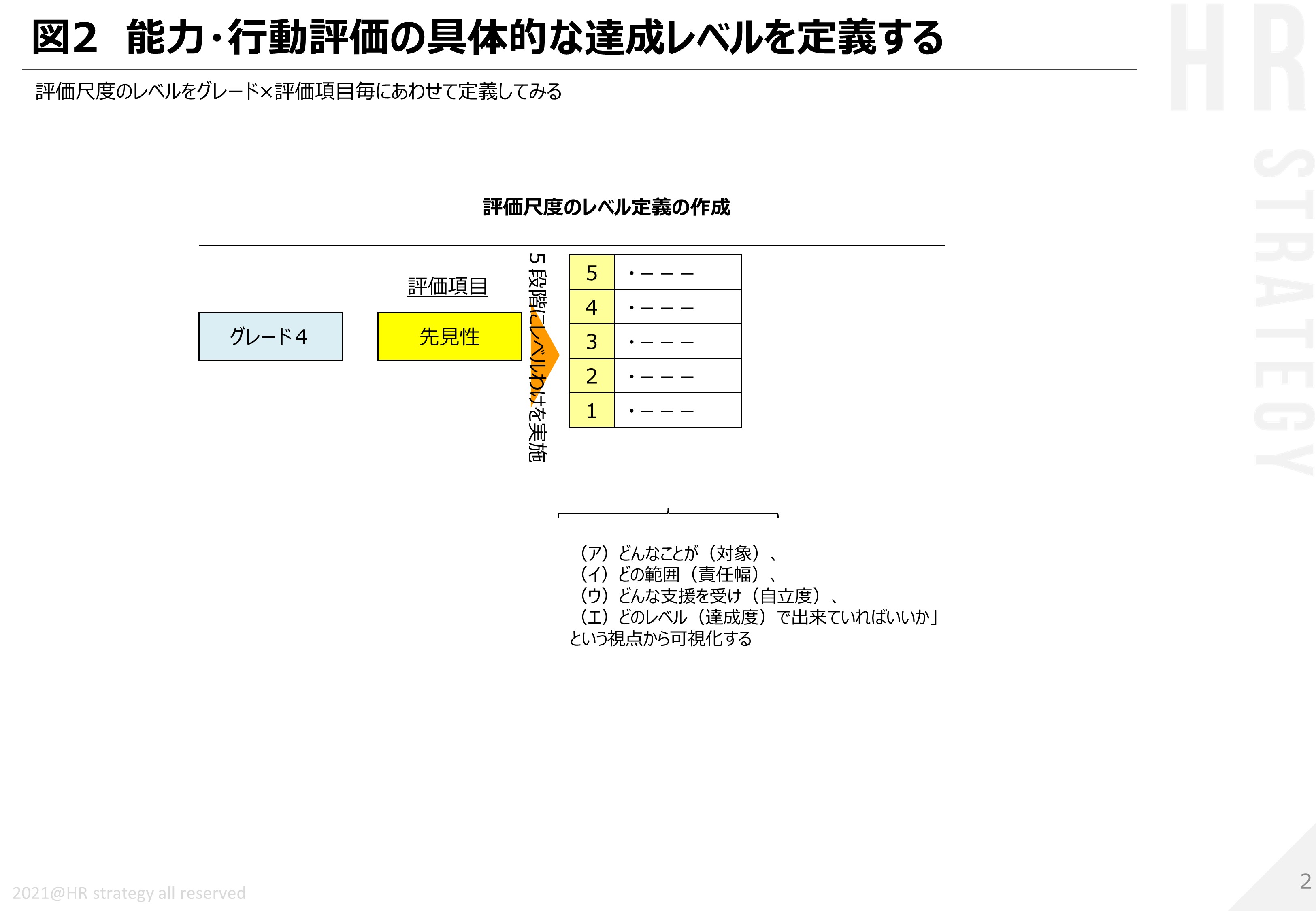

上記①の業績評価と能力・行動評価の相関分析のフィードバック評価会議を実施すると必ずやり玉にあがる1つが能力・行動評価項目の評価基準の曖昧さです。能力や行動を文章で表現するのですべてが数字で割り切れませんが、評価基準の言葉の「解像度」を上げ、評価者間で「ここまでできたらOKとしよう」という評価とフィードバックの感覚値を共有し、腹落ちできれば大丈夫です。これができれば部署を超えても納得感が得られる評価目線のすり合わせが整います。具体的な進め方を解説します(図2)

- 対象となる能力・行動評価項目の選定

評価会議の中でグレード別に能力・行動評価項目の基準レベルをそろえ、その項目毎に「5:大幅に達成、3:標準、2:未達成」等の達成度の定義まで作ることは莫大な量になるので現実的ではありません。①の会議を踏まえ、「人数が多いグレード」「目線がズレがちと共通認識される項目」を1つピックアップします。

- 選定した能力・行動評価項目の目線合わせ

次に当該グレードで、その評価項目が(ア)どんなことが(対象)、(イ)どの範囲で(責任幅)、(ウ)どんな支援を受け(自立度)、(エ)どのレベル(達成度)でできていればいいかという視点で可視化します。例えば、「企画力」なら、営業と製造では「企画」は別物で比較できないと思われがちですが、(ア)から(エ)の視点でみると、専門性や企画の対象は異なりますが、求められる能力・行動レベルはグレードが同じなら、ほぼ一緒であることが評価者間で合意がとれます。この合意がとれたレベルが、当該グレードで、その評価項目の標準達成ラインです。次に評価尺度に合わせ、「5:大幅に達成とは、具体的にどの程度か」と「2:未達成はどの程度か」も同様に目線合わせを行います。必然的に上・下グレードの当該項目のレベル差の目線も合うようになります。

- 能力・行動評価項目の目線合わせの上・下展開

キーとなるグレードと能力・行動評価の目線合わせが終われば、目線合わせの感覚値が評価者間に生まれます。次に、評価者間で同様に目線合わせすべき能力・行動評価項目をピックアップしてもらい、会議中にできるなら実施。時間内に難しいなら、部署横断で目線合わせプロジェクトを作り、そのプロジェクト内で、同様に評価項目の解像度を上げ、評価尺度別の達成度を定義してもらい、横展開します。評価者間で目線の感覚値は共有できているのでプロジェクト内容を共有するだけです。どこまで具体化すればいいかは、企業により異なりますが、その感覚値は評価者が分かっているので検討範囲は任せ、人事は支援する立場に回りましょう。企業によっては、評価制度だけにとどまらず、スキルズインベントリーとの連携まで調整するなら、人材育成の取り組みまで踏み込むこともあります。

- 能力・評価項目のアップデート

具体化した能力・行動評価項目のレベルの定義は、着眼点として加える等、評価シートやマニュアルに取り込み、アップデートしましょう。翌年以降は、①の相関分析を踏まると、概ね好結果は出るので、さらなるアップデートをするべきかは評価者会議に委ねてかまいません。新評価者が出た場合は、人数が多ければこのプロジェクトのメンバーと人事で評価者研修を行ってもいいし、この段階までくると上司がきちんと目線を指導できるので現場に任せても不安はありません。

④業績評価・能力行動評価のシミュレーション

そもそも論ですが、業績評価や能力・行動評価をルール通りに実施すると上司が想定した評価結果にならないことが、①の会議で問題視されることはよくあります。これは、評価制度の改定時、ウエイト配分含め、評価結果の妥当性・信頼性シミュレーション(実際に評価を新評価制度でやってみるシミュレーションや過去評価を新評価制度で読み込んだシミュレーション)をやらなかったか、不十分であったことが原因に挙げられます。評価者が納得できない評価結果が算出されるのでしたら、評価会議の中で実際に何名か部下の評価を行い、どこで辻褄が合わないのかを精査し、その結果を反映して修正するといいでしょう。以上が代表的な評価会議の展開例です。この記事で取り扱ったテーマが課題として出てくることも多いので、①の相関分析のフィードバックから展開してみてください。

[レガシーの壁を超える人事の取り組み]のバックナンバー

- 第46回:女性活躍支援のセオリーをぶっ壊す③-女性に絞って管理職研修を行うと失敗する-

- 第45回:女性活躍支援のセオリーをぶっ壊す②-人材育成で定評がある管理職に女性社員育成を任せると失敗する-

- 第44回:女性活躍支援のセオリーをぶっ壊す-産休・育休明けに負荷が少ない仕事で時短勤務させればいいとは限らない-

- 第43回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す④-仕事ができる人をリーダーにすると失敗する-

- 第42回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す③-リーダーシップを発揮しやすい環境を整えても魅力的なリーダーは育たない-

- 第41回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す②-リーダーシップを管理型から支援型にシフトすると上司は舐められる-

- 第40回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す① - リーダーシップ研修でリーダーシップの考え方やコツを学び現場で活かす-

- 第39回:シニア層に寄り添ったアプローチは、嘆きと甘えを助長させ逆効果になる

- 第38回:人事制度の「メタボリック症候群」と「夏バテ」にご用心

- 第37回:我が社のあるべき人材像を描いてみたが、抽象的すぎて活用できない

- 第25回:「女性活躍」の壁をぶっ壊す-女性のロールモデルは社内より社外-

- 第26回:「女性活躍」の壁をぶっ壊す②-女性管理職向けのキャリアパスは失敗する-

- 第27回:「女性活躍」の壁をぶっ壊す③-経営陣が1人の女性候補に高く期待する-

- 第28回:「評価運用」の壁をぶっ壊す①-KPIより頑張りを評価してほしい本音に迫る-

- 第29回:「評価運用」の壁をぶっ壊す②-評価結果がひっくり返ったら根拠を示す-

- 第30回:「評価運用」の壁をぶっ壊す③-チャレンジするより無難な目標のほうが報酬が安定していい-

- 第33回:「評価運用」の壁をぶっ壊す⑥ -リアルワークとテレワークが混在する状態でプロセス評価が難しい-

- 第32回:「評価運用」の壁をぶっ壊す⑤-評価者研修を実施しても評価目線がそろわない-

- 第24回:「働き方改革」の壁をぶっ壊す③

- 第35回:複線型人事にすると日本企業ではジョブ型でもメンバーシップ型でも機能しない

- 第36回:評価基準、昇進基準、行動基準等、人事制度の基準は明確に具体的にすると機能しない

- 第31回:「評価運用」の壁をぶっ壊す④-評価結果は納得しても報酬配分に納得いかない-

- 第34回:「評価運用」の壁をぶっ壊す⑦ -KPIより頑張りを評価してほしい-

- 第23回:「働き方改革」の壁をぶっ壊す②

- 第21回:「1on1の指導」の壁をぶっ壊す

- 第2回:目標管理のレガシーをぶっ壊す!

- 第3回:行動評価のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第4回:価値観浸透のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第5回:研修のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第6回:報連相のレガシーをぶっ壊す!

- 第7回:キャリア開発のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第8回:産休、育休・時短勤務のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第9回:OJTのレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第10回:ベテラン活用のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第22回:「働き方改革」の壁をぶっ壊す①

- 第11回:昇格昇進のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第13回:リファラル採用(社員紹介)活用のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第14回:目標設定(SMART)のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第15回:チャレンジ目標設定のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第16回:目標管理「行動計画」のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第17回:「内省・振り返り」のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第18回:チームマネジメント①「人間関係の溝埋め」の壁をぶっ壊す

- 第19回:チームマネジメント②「褒め方、叱り方」の壁をぶっ壊す

- 第20回:「社内公募」の壁をぶっ壊す

- 第12回:仕事ができない人材の活用のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第1回:人事制度のレガシーの壁をぶっ壊す!