第31回:「評価運用」の壁をぶっ壊す④-評価結果は納得しても報酬配分に納得いかない-

人事のレガシー31「評価と報酬反映ルールの説明と信頼関係で何とか納得してもらう」

レガシーを破る視点 「評価マトリクスで目線合わせを行う」

松本 利明

HRストラテジー 代表

外資系大手コンサルティング会社であるPwC、マーサー、アクセンチュアなどのプリンシパル(部長級)を経て現職。国内外の大企業から中堅企業まで600社以上の働き方と人事の改革に従事。5万人以上のリストラと6500人を超える次世代リーダーの選抜や育成を行った「人の目利き」。人の持ち味に沿った採用・配置を行うことで人材の育成のスピードと確度を2倍以上にするタレント・マネジメントのノウハウが定評。最近は企業向けのコンサルティングに加え、「誰もが、自分らしく、活躍できる世の中」に近づけるため、自分の持ち味を活かしたキャリアの組み立て方を学生、ワーママ、若手からベテランのビジネスパーソンに教え、個別のアドバイスを5000名以上、ライフワークとして提供し、好評を得ている。HR総研 客員研究員。

「なぜ、あいつの報酬が?」が全ての納得感を下げる

評価に納得したからといって、部下がその報酬反映に納得するとは限りません。

そのルールがきちんと人事制度として整備されていても同様です。

なぜかというと、「あいつより、私が多い、同じ、少ない」の相対比較を行い、自分の主観で納得できるかどうかにかかっているのが本音だからです。

具体的には3つのパターンが存在します。

パターン①

「同じ職場のあの人がなんで私よりも多く報酬をもらっているのだ?」と職場内のメンバー間の報酬格差に違和感を覚えるパターン。お互い、日々接していてどれだけの力量なのかを理解しているからこそ、報酬配分に納得がいかないことはよく起きます。自分の評価は納得したけど、あの人のほうが私より評価が高いのか?実質年功で報酬調整しているのではないか?と疑心暗鬼が大きくなり、やがて評価制度への疑い、会社への不信へとつながります。

パターン②

「同期でほぼ同じ仕事でほとんど同じ成果だったのに、評価者が違うだけであいつの報酬のほうが多かった」等、同じ成果のはずなのに部署が違い、評価者が違うことで報酬額に差が生じた場合です。評価と報酬は、評価者と被評価者が密室で直接話し合い、他者の評価や報酬の話はしないのが基本ルールです。ゆえに、他人の評価や報酬のうわさが入ってくると、被評価者は自分との比較や主観で「なぜ、その評価?その報酬なの?」と不信に思うことを止められません。報酬が良かった人ほど黙っていて「私はたいしたことはやってないのです。皆さんのおかげです」と謙虚に振る舞うので、余計に憎たらしく理不尽な思いを募らせてしまうのです。

パターン③

「コロナ禍で営業全体が目標未達となり、例年より賞与が下がったのはある意味不可抗力で仕方ないが、他部門は例年通りの賞与が支給されているというのは納得いかない」などの、社内の事業・部署バランスからみた違和感です。

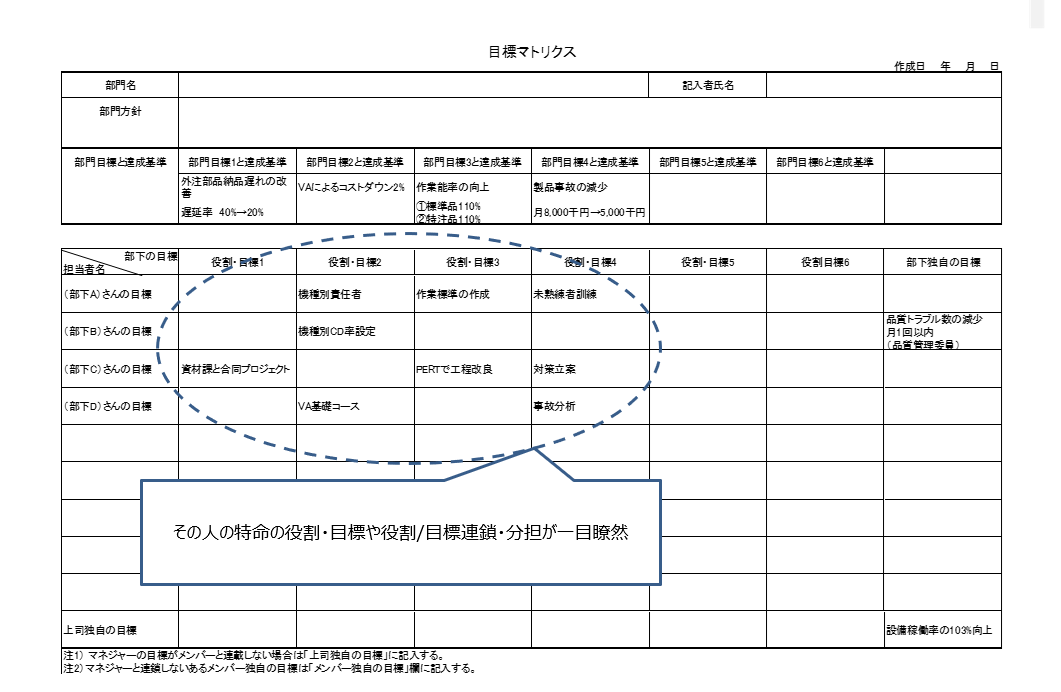

(図1 )目標マトリクス

納得感は「事実をさらす」ことで解決できる

人はどうしても自己評価が高めになります。自信がある成果など自分に有利な都合で他人と比較する傾向があることは心理学でもいわれています。従って、主観ではなく事実で捉えることを徹底すると、この問題は解決します。

■ポイント

事実を知るために、「目標マトリクス」の活用を紹介します(図1 )。これは部下全員の役割分担や目標全部を整理したもので、誰がどのような役割や目標を担っているか、評価者や他のメンバーの目標とどう連鎖しているかが一覧で分かるものです。

メリット①

この全体像が分かれば「あの人は同じ目標を担っていただけでなく、独自のミッションも抱えていたんだな。両方達成したら、私より評価も報酬も上になって当然だろうな」と納得が進みます。逆に、役割分担や目標設定のバランスがおかしければ、一目瞭然になっているので、目標設定の段階で是正できます。目標設定は、評価者と被評価者が2 人で目標の妥当性に集中して握るルールです。従って、評価者が部署全体の役割分担や目標バランスをついうっかり見失うことがあっても、「目標マトリクス」に立ち返ることで、各自最適と全体最適を調整できます。

メリット②

「目標マトリクス」を活用するもう1 つのメリットは、リモートワークでもチームワークが向上することです。リモートワークでは自分の仕事に集中できる反面、みんなの仕事の進捗状況がみえなくなり

ますが、「目標マトリクス」をみれば、どんな連携をして仕事が前に進んでいるか、その全体が把握できます。定例会議の場で、全体や各自の達成度を「100%以上なら青色」「50%以下は赤」のように色で表現すると全体の進捗がビジュアルで直感的に理解できます。自分の役割や目標の連携先が赤色で滞っていれば、上司が黙っていても、関係者同士で「どうしました?」と自然に会話が生まれます。タコツボ状態から抜け出せるうえ、境目に落ちてくるボールを誰も拾わないといった連携ミスも減らせます。リモートだからこそ、全体の進捗と連携度合いの共有は重要です。リモートで1 人仕事をしていると、「この仕事は何のためにやっているのだろう」と意義や役割を見失いがちですが、「目標マトリクス」を共有できていればそのような疑念は解消します。社長から新入社員まで仕事の関係をこのシートでつなげておけば、自分の仕事がどのように部署や事業、経営、お客様の役に立っているかが分かるので、モチベーションを保つことも可能になります。

メリット③

さらに「目標マトリクス」は、同じ目標、同じ成果で部署が違う(評価者が違う)場合に達成度の評

価が異なり、報酬に差が出るというアンバランスの是正に活用できます。「目標マトリクス」に、役割

や目標だけでなく、その達成度(例: 5 ~ 1 )と評価の対応を期首に書き込み、横に並べておくのです。これにより、同グレードなら、どれだけの成果を担い、どこまでできたら評価は何になるかが、評価者が違っても同じレベルになっているか横串のチェックが簡単にできます。達成基準を割合(例:120%)にするか、絶対値(例:売上5 億円)で示すかによっても、評価結果に差がつく場合があるので、あらかじめ全体最適のルールをそろえておくメリットはあります。最後に、社内の事業や部署の位置づけによる違いとバランスは、経営判断です。ルール化する場合、事業や職種別の係数を用いて、賞与原資の配分を事業や職種により変更し、あとは評価結果に応じて配分するのがセオリーです。注意する点は、個人の評価ルールと原資配分のメカニズムは“別もの”として管理することです。例えば、達成して当たり前のバックオフィスで、確実に達成したのに全社バランスの事情で評価を下げられるという事態が起きると逆に不平等であり、モチベーションも崩壊します。「目標マトリクス」をつなげてみればその関係性はよく分かるようになります。もう少し細分化するとより具体的、現実的になります。バックオフィス目標でも、事業側や経営の目標達成につながる重要で難易度の高いものと、オペレーション仕事でどんなに頑張っても標準評価以上にならないものを仕分けて、必要に応じてルール化すれば評価と報酬のバランスは全社どこからみても一定以上の納得感を得ることが可能になります。

[レガシーの壁を超える人事の取り組み]のバックナンバー

- 第46回:女性活躍支援のセオリーをぶっ壊す③-女性に絞って管理職研修を行うと失敗する-

- 第45回:女性活躍支援のセオリーをぶっ壊す②-人材育成で定評がある管理職に女性社員育成を任せると失敗する-

- 第44回:女性活躍支援のセオリーをぶっ壊す-産休・育休明けに負荷が少ない仕事で時短勤務させればいいとは限らない-

- 第43回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す④-仕事ができる人をリーダーにすると失敗する-

- 第42回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す③-リーダーシップを発揮しやすい環境を整えても魅力的なリーダーは育たない-

- 第41回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す②-リーダーシップを管理型から支援型にシフトすると上司は舐められる-

- 第40回:リーダーシップのセオリーをぶっ壊す① - リーダーシップ研修でリーダーシップの考え方やコツを学び現場で活かす-

- 第39回:シニア層に寄り添ったアプローチは、嘆きと甘えを助長させ逆効果になる

- 第38回:人事制度の「メタボリック症候群」と「夏バテ」にご用心

- 第37回:我が社のあるべき人材像を描いてみたが、抽象的すぎて活用できない

- 第25回:「女性活躍」の壁をぶっ壊す-女性のロールモデルは社内より社外-

- 第26回:「女性活躍」の壁をぶっ壊す②-女性管理職向けのキャリアパスは失敗する-

- 第27回:「女性活躍」の壁をぶっ壊す③-経営陣が1人の女性候補に高く期待する-

- 第28回:「評価運用」の壁をぶっ壊す①-KPIより頑張りを評価してほしい本音に迫る-

- 第29回:「評価運用」の壁をぶっ壊す②-評価結果がひっくり返ったら根拠を示す-

- 第30回:「評価運用」の壁をぶっ壊す③-チャレンジするより無難な目標のほうが報酬が安定していい-

- 第33回:「評価運用」の壁をぶっ壊す⑥ -リアルワークとテレワークが混在する状態でプロセス評価が難しい-

- 第32回:「評価運用」の壁をぶっ壊す⑤-評価者研修を実施しても評価目線がそろわない-

- 第24回:「働き方改革」の壁をぶっ壊す③

- 第35回:複線型人事にすると日本企業ではジョブ型でもメンバーシップ型でも機能しない

- 第36回:評価基準、昇進基準、行動基準等、人事制度の基準は明確に具体的にすると機能しない

- 第31回:「評価運用」の壁をぶっ壊す④-評価結果は納得しても報酬配分に納得いかない-

- 第34回:「評価運用」の壁をぶっ壊す⑦ -KPIより頑張りを評価してほしい-

- 第23回:「働き方改革」の壁をぶっ壊す②

- 第21回:「1on1の指導」の壁をぶっ壊す

- 第2回:目標管理のレガシーをぶっ壊す!

- 第3回:行動評価のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第4回:価値観浸透のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第5回:研修のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第6回:報連相のレガシーをぶっ壊す!

- 第7回:キャリア開発のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第8回:産休、育休・時短勤務のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第9回:OJTのレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第10回:ベテラン活用のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第22回:「働き方改革」の壁をぶっ壊す①

- 第11回:昇格昇進のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第13回:リファラル採用(社員紹介)活用のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第14回:目標設定(SMART)のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第15回:チャレンジ目標設定のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第16回:目標管理「行動計画」のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第17回:「内省・振り返り」のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第18回:チームマネジメント①「人間関係の溝埋め」の壁をぶっ壊す

- 第19回:チームマネジメント②「褒め方、叱り方」の壁をぶっ壊す

- 第20回:「社内公募」の壁をぶっ壊す

- 第12回:仕事ができない人材の活用のレガシーの壁をぶっ壊す!

- 第1回:人事制度のレガシーの壁をぶっ壊す!